In den Annalen der englischen Geschichte gibt es nur wenige Strafen, die so viel Schrecken hervorrufen wie das Hängen am Galgen – eine grausame Praxis, die weit über die Hinrichtung hinausging. Während das Hängen eine gängige Strafe für Kriminelle war, war es das langwierige, öffentliche und qualvolle Schauspiel des Hängens am Galgen, das die Gesellschaft unauslöschlich prägte. Weit entfernt von einem schnellen Ende sollte das Hängen am Galgen das Leid maximieren, sowohl für den Verurteilten als auch als eindringliche Warnung für die Zuschauer.

Die Mechanik des Galgens: Ein Käfig für die Verurteilten

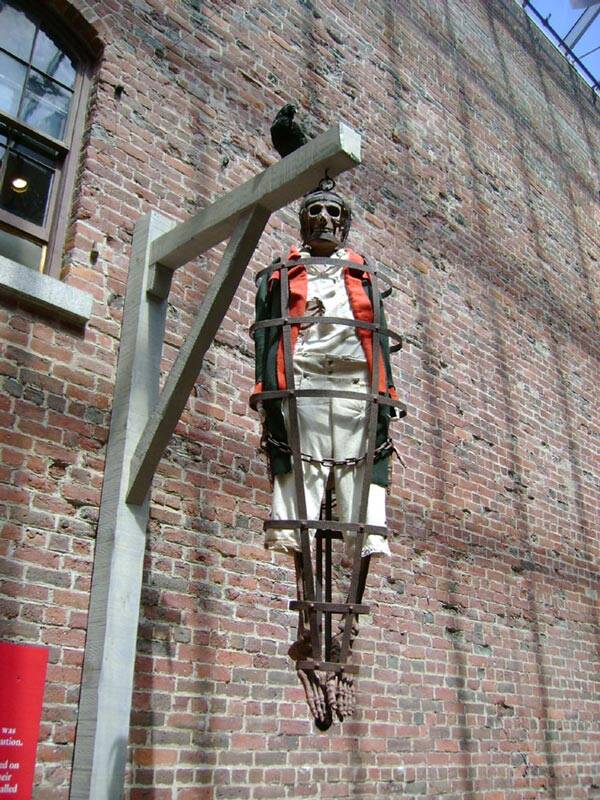

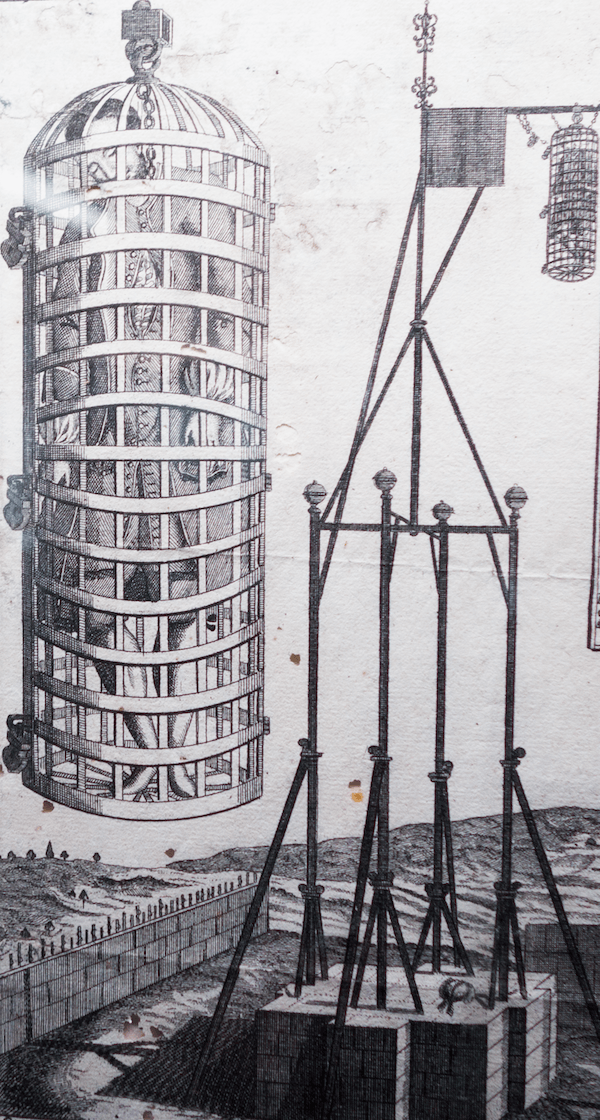

Beim Galgen wurden Verbrecher in menschenförmige Eisenkäfige gesperrt, die dann an Holzkonstruktionen – sogenannten Galgen – im öffentlichen Raum aufgehängt wurden. Diese Käfige sollten die Gefangenen bewegungsunfähig machen und sie den Elementen, dem Hunger und den Blicken von Passanten aussetzen. In manchen Fällen waren die Verurteilten bereits tot und ihre Leichen wurden zur makabren Abschreckung ausgestellt. In anderen Fällen wurden sie lebend in den Käfig gesteckt und erlitten einen langsamen, qualvollen Tod durch Kälte, Dehydrierung oder Hunger.

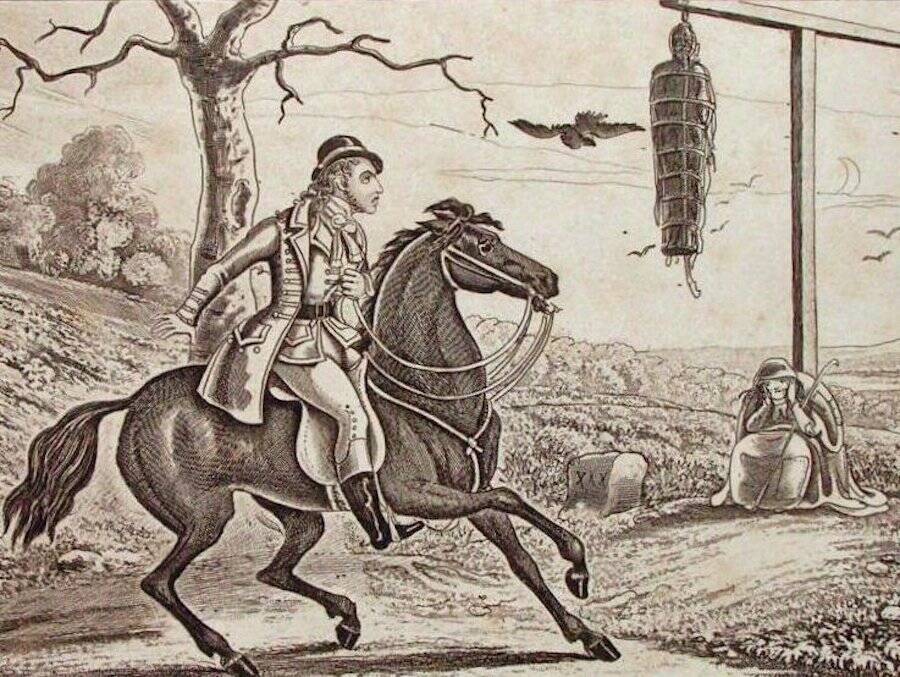

Der Galgen selbst wurde typischerweise an prominenter Stelle errichtet – an Straßen, in der Nähe von Marktplätzen oder an Kreuzungen – um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten. Die Käfige hingen etwa neun Meter über dem Boden, um Manipulationen zu verhindern, und blieben oft jahrelang an Ort und Stelle. Die darin befindlichen Körper verwesten zu Skeletten, während Vögel und Insekten an den Überresten pickten. Das Knarren des Käfigs im Wind und der Gestank verwesenden Fleisches machten Galgen zu einer eindringlichen Erscheinung in den Gemeinden, in denen sie standen.

Eine Strafe, die auf Angst und Spektakel beruht

Obwohl das Galgen oft mit dem Großbritannien des 18. Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird, reichen seine Ursprünge bis ins Mittelalter zurück. Besonders bekannt wurde dieser Brauch 1536 im deutschen Münster, wo Anführer der Täuferbewegung gehängt wurden. Ihre Käfige sind noch heute als erschreckende Erinnerung ausgestellt. In England erreichte das Galgen in den 1740er Jahren seinen Höhepunkt und wurde durch den Murder Act von 1752 zur vorgeschriebenen Strafe für verurteilte Mörder. Dieses Gesetz verlangte, dass die Leichen hingerichteter Mörder entweder öffentlich seziert oder gehängt wurden, um ihre posthume Demütigung zu gewährleisten.

„Das Interessante an Galgenaufhängungen ist, dass sie nicht allzu häufig vorkamen“, sagte Sarah Tarlow, Professorin für Archäologie an der Universität Leicester. „Aber wenn sie stattfanden, sorgten sie für großes Aufsehen und großen Eindruck.“ Tatsächlich konnte eine öffentliche Galgenaufhängung Tausende von Zuschauern anziehen und das Leiden eines Verbrechers zu einem grotesken Gemeinschaftsereignis machen. Für die Anwohner eines Galgens war das Erlebnis jedoch weit weniger aufregend. Der üble Geruch verwesenden Fleisches und der grausige Anblick eines im Wind schwankenden Körpers erinnerten sie ständig an Sterblichkeit und Gerechtigkeit.

Die Geschlechtertrennung und das Schicksal des Körpers

Kurioserweise blieben Frauen vom Galgen verschont, aber nicht aus Gnade. Wie Tarlow anmerkt, galten Frauenkörper als begehrtes Gut für Chirurgen und Anatomen und wurden oft eher seziert als öffentlich ausgestellt. Männer hingegen mussten den vollen Schrecken des Galgens ertragen. Zwischen 1752 und 1832 wurden in England 134 Männer „in Ketten gehängt“ und ihre Körper vor aller Augen der Verwesung überlassen. Erst 1834 wurde diese Praxis verboten und markierte das Ende einer Ära besonders brutaler Bestrafung.

Ein Erbe des Terrors

Das Aufhängen auf den Galgen war mehr als eine Bestrafung; es war ein sorgfältig inszeniertes Spektakel, das Angst verbreiten und die soziale Ordnung stärken sollte. Der Anblick eines Körpers – ob lebendig und leidend oder tot und verwesend – diente potenziellen Übeltätern als düstere Warnung. Noch heute sind Überbleibsel dieser Praxis in Form von erhaltenen Galgen im gesamten Vereinigten Königreich erhalten, von denen einige noch Fragmente menschlicher Überreste enthalten, wie beispielsweise einen Schädel in einer Ausstellung.

Der wahre Schrecken der Hinrichtung lag nicht im Akt der Hinrichtung, sondern im anhaltenden Leiden und der öffentlichen Erniedrigung, die sie mit sich brachte. Für die zum Galgen Verurteilten war der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn einer Strafe, die Lebende und Tote gleichermaßen heimsuchen sollte.